Mehr als ein „weltlich Ding“

Ein evangelisches Eheverständnis kann nicht einfach aus der Bibel abgeleitet werden. Zeitliche und kulturelle Differenzen verwehren eine simple Übernahme biblischer Normen. Das zeigt sich schon darin, dass es keinen Abstraktbegriff für die Ehe-Institution im Griechischen des Neuen Testaments gibt, stattdessen ist nur von verheirateten oder ehelosen Menschen die Rede. Auch spiegeln die biblischen Texte neben der Monogamie eine bisweilen spannungsvolle Vielfalt von Lebensformen: Da ist von der Ehe der Ahnväter mit mehreren Frauen (1. Mose 29) oder der samaritanischen Frau mit mehreren Männern (Johannes 4) die Rede. Wir lesen vom Pater familias der Haustafeln (Kolosser 3), aber unkritisch auch von ehelosen Aposteln (1.Korinther 9) oder Eunuchen (Apostelgeschichte 8). Gleichwohl sollte sich ein theologisches Eheverständnis mit den biblischen Texten in Beziehung setzen, wenn es als evangelisches Eheverständnis erkennbar und unterscheidbar bleiben will. Die Bibel ist und bleibt Quelle und Maßstab der christlichen Erinnerungsgemeinschaft, die ohne Rückbindung auf biblische Texte in aktuellen Fragen des Zusammenlebens ihre Identität verliert. Wie also können biblische Texte hermeneutisch vermittelt immer noch Impulse für ein Eheverständnis im 21. Jahrhundert geben? Erstens: Die Heiligkeit der Ehe. Die Ehe ist mehr als ein weltlich Ding. Die verbreitete Einschätzung, Ehefragen hätten nichts mit Theologie und Gott zu tun, widerspricht eindeutig dem Textbefund. Ich beginne mit den Sprachformen: Das hebräische Wort qadoš - heilig - wird kaum zufällig für die Verlobung (Quidduschin) verwendet. Das Verb jada’ (erkennen) kann ebenso für die Gottesbeziehung stehen (zum Beispiel Jeremia 31,34) wie für die geschlechtliche Vereinigung (zum Beispiel Adam erkannte Eva, 1. Mose?4,1.25). Das Verb galah bedeutet „die Scham aufdecken“, Hosea 2,12) aber ebenso „ins Exil führen“ (zum Beispiel Jesaja 5,13); entsprechend steht na'af sowohl für „ehebrechen“ als auch „Götzendienst treiben“. Dass die häufig zitierte Reihe mit Sexualvergehen ausgerechnet im sogenannten Heiligkeitsgesetz (3. Mose 17-26) steht, unterstreicht diesen Zusammenhang. Die Sprache der Geschlechterbeziehungen ist zugleich religiöse Sprache; Mystik und Erotik gehören nach der Bibel offenbar zusammen.

Theologische Tiefenwirkung

Im Neuen Testament wird dies explizit mit Verwendung von hagiasmos zum Beispiel in 1. Korinther 7,14 erkennbar, wo von der wechselseitigen „Heiligung“ der Partner in Mischehen die Rede ist, oder nach 1. Thessalonicher 4,4, wo Paulus den Rat gibt, Mann und Frau sollen „in Heiligkeit“ sexuell verkehren. Im weiteren Sinn könnte man auch auf Markus 10,9 verweisen, wo die Ehegemeinschaft als gottgegeben beschrieben wird: „Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen“, denn Gottesbezug und menschliche Verfügungsbegrenzung sind gerade Kriterien des Heiligen. Selbst die rein körperliche Vereinigung mit einer Prostituierten tangiert nach 1. Korinther 6,12-20 unmittelbar die Christusbeziehung, so dass die Ausübung von Sexualität mit einer theologischen Tiefenwirkung unterlegt wird. Der Klassikertext in diesem Zusammenhang ist wohl der Haustafelabschnitt zu Mann und Frau nach Epheser 5,21-33, bei dem die Mann-Frau-Relation in enger Analogie zur Beziehung zwischen Christus und der Kirche beschrieben wird. Hier wird die leibliche und soziale Vereinigung von Mann und Frau durch das Zitat von 1. Mose 2,24 begründet. Der Autor fährt dann fort: „Dieses Geheimnis (mysterion) ist groß“ (Epheser 5,32). Mysterium heißt im Lateinischen „Sacramentum“, und entsprechend wird ein sakramentales Verständnis von Ehe dann zu späterer Zeit meist auf diese Stelle bezogen. Zweitens: Funktionale Bestimmungen der Zweier-Beziehung. Die Ehetafel in Epheser 5 wurde vielfach als ein Text gedeutet, der die hierarchische Rollenzuweisung zwischen dem überlegenen Mann und der untergebenen Frau festigt. Hier lohnt sich ein genauer Blick in den Text, der schon in Vers 21 mit der Aufforderung zur „wechselseitigen Unterordnung“ beginnt. Vers 22 übersetzt zwar selbst die neue Lutherbibel noch mit: „Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn.“ Das Verb hat Luther allerdings in der Übersetzung hinzugefügt, es fehlt im Griechischen. Ganz ähnlich in Vers 24: Hier ist zwar von der Unterordnung der Kirche unter Christus, nicht aber von der Frau expressis verbis die Rede. Diese feinsinnigen Formulierungsdetails lassen wachsam werden für die übrige Haustafel: Wir stellen fest, dass hier kein einziger Imperativ an die Frauen gerichtet wird! Stattdessen werden die Männer aufgefordert, sich intensiv um ihre Frauen zu kümmern, sie zu „nähren“, „reinigen“ und zu „pflegen“ und zu „lieben“. Der letzte Schritt geht über Verantwortung für den anderen hinaus und war für eine Ehe-Beziehung im griechisch-römischen Feld alles andere als selbstverständlich. Das Verhalten Christi wird zum Vorbild des ehelichen Verhaltens und zwar insbesondere für die Männer. Man wird angesichts dieses Befunds kaum behaupten können, dass hier übliche Rollenklischees verfestigt werden. Im Gegenteil: Die impliziten Unterordnungsforderungen an die Frauen wirken blass und formelhaft, während die Männer ordentlich in die Pflicht genommen werden, oder formulieren wir schöner: Zur Liebe ermutigt werden. In Analogie zur Aufopferung Christi schließt diese Liebe Verzicht auf eigene Interessen und Möglichkeiten mit ein. Wenn man bedenkt, dass der Lebenseinsatz Christi in die Passion mündet, birgt die Haustafeltradition hier besondere Herausforderungen im Gegenüber zu heutigen Ehe-Idealen. Die Ehe darf nicht nur idealisiert als Wellness-Wohlfühl-Oase zelebriert werden. Liebe im Sinne von Epheser 5 kann auch Leiden mit und am anderen einschließen. Die christliche Ehe nach diesem Vorbild fragt nicht in erster Linie nach dem eigenen Entfaltungs- und Glückspotenzial, sondern nach den Bedürfnissen des/der anderen. Diese Liebe schließt die körperliche Dimension explizit ein. Während in den apokryphen Apostelakten in ihrer asketischen Tendenz immer wieder von einer asexuellen, rein geistlichen Syneisaktenehe die Rede ist, bejaht Paulus die Sexualität ausdrücklich. Die Ehe ist dabei der legitime Ort, in dem sexuelles Begehren seine Erfüllung findet, während ‚unguter Sex’ (porneia) davon abgegrenzt wird. Es wäre allerdings zu einfach, wenn man porneia pauschal mit außerehelichem Sex gleich setzen würde. In 1.Thessalonicher 4 spricht Paulus vom sexuellen Begehren in Heiligkeit und Achtsamkeit auch in der Ehe, im Gegensatz zur egoistischen Lust. Im 1. Korintherbrief geht er noch einen Schritt weiter: „Die Frau verfügt nicht über den eigenen Körper, sondern der Mann; gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht über den eigenen Körper, sondern die Frau.“ (1.Korinther 7,3f.) Diese Stelle fordert heraus: Reziprozität kommt nicht darin zum Ausdruck, dass sich die Partner als autonome Subjekte zu einer Begegnung mit dem anderen herablassen. Die Begierden und Leidenschaften werden auch nicht - wie bei den Stoikern - der Selbstkontrolle unterstellt, sondern der Fremdkontrolle. Ich liefere mich dem/der anderen ganz aus, sogar mit meinem Körper. Sex gilt also nicht (nur) der eigenen Triebbefriedigung. Nicht Autonomie, sondern Liebes-Heteronomie ist offenbar hier das Ziel. Das ist eine äußerst riskante Ehe- und gar Sexualethik, vor allem, wenn diese Maxime einseitig eingefordert oder ausgenützt wird. Sie kann nur funktionieren, wenn von vornherein das Vertrauen in die Rücknahme eigener Bedürfnisse zugunsten des anderen geklärt ist und wenn die Partnerschaft eingebunden ist in eine größere Wertegemeinschaft. Die Zuordnung der Geschlechter denkt vom anderen her. Was relationale Denker wie Buber oder Mead im 20. Jahrhundert mit je unterschiedlichen Theorien beschrieben haben, gilt auch für das Neue Testament. Das „Ich“ konstituiert sich vom „Du“ her und bleibt in größere Sozialgemeinschaften eingebettet. Wir neigen heute dazu, Ehe und Partnerschaft zu privatisieren. Im Neuen Testament wird hingegen eine Lebensgemeinschaft von Partnern immer im Horizont der Gemeinde gesehen: Sei es abgrenzend wie in 1.Korinther 5, wo die von Paulus als porneia angeprangerte Lebensform unmittelbar das Gemeindeleben betrifft. Es gibt für Paulus offenbar Grenzen der Diversität. Oder sei es positiv, indem die Eheleute als „Glieder des Leibes Christi“ verstanden, wie es Epheser 5,30 formuliert. In den Pastoralbriefen wird ferner die Ehe der Gemeindeleiter (Bischöfe, Diakone, vergleiche 1.Timotheus 3,1-13) in eine Analogiebeziehung zur Gemeinde gebracht. Zwischen der Hausgemeinschaft und der Gemeinde besteht eine enge Verbindung.

Stabile Resonanzachse

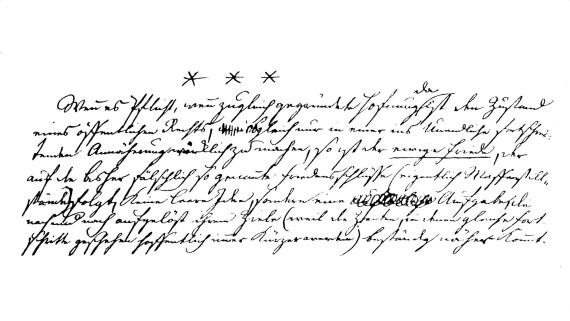

Gegenüber vorschnellen Schlussfolgerungen für ein heutiges Eheverständnis ist sicher Vorsicht geboten. Aber wir sollten es uns auch nicht zu leicht machen: Gescheiterte Ehen bringen auch Risse in die engere und weitere Familien und in die weiteren Sozialgemeinschaften wie zum Beispiel die Gemeinden. Umgekehrt können Familien und Gemeinden auch der ehelichen Partnerschaft Halt geben. Eheformen und Gemeindeformen stehen in einer stabilisierenden und destabilisierenden Wechselbeziehung. Entsprechend beschreibt der Soziologe Hartmut Rosa die „Institutionalisierung der Liebe in der Ehe“ als Versuch, aus der Resonanzerfahrung des Verliebtseins eine „stabile Resonanzachse“ und die Sozialgemeinschaft zu einem „Resonanzhafen“ werden zu lassen. Eines der am besten überlieferten Jesusworte ist ausgerechnet das Scheidungsverbot, das sowohl in der synoptischen Tradition als auch bei Paulus im 1.Korinther 7,10f. belegt ist. Warum diese so radikale Toraverschärfung, wo doch nach 5. Mose 24,1 die Ehescheidung im Judentum nicht nur erlaubt, sondern sogar unter bestimmten Umständen geboten war? Die sozialgeschichtliche Exegese hat dafür votiert, dass sich Jesus für die unter der Scheidungspraxis leidenden Frauen einsetzen wollte. Das mag sein. Jesus sieht das Scheidungsgebot aber nur als Zugeständnis wegen der Herzenshärtigkeit (so Matthäus 19,8) und begründet das Scheidungsverbot explizit schöpfungstheologisch: Gott hat von Anfang an Mann und Frau zu einer Fleischgemeinschaft bestimmt: „Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen“ (Matthäus 19,6). In der jüdisch-rabbinischen Tradition hat man die Aufgabe Gottes nach dem Sabbat ausschließlich als die Verkupplung von Ehepartnern angesehen. Doch auch in der weniger humoristischen protestantischen Tradition mag der göttliche Anteil an der Verbindung der Ehepartner mit dem Akt der Segnung rituell dargestellt werden: Wenn man in einer Trauung die Ehe unter Gottes Segen stellt, dann unterstellt man diese Partnerschaft einer anderen Macht, einem extra nos, und begrenzt damit zugleich die eigene Verfügungsmacht. Und zwar nicht nur für das nächste Jahr oder die nächsten sieben Jahre, sondern für immer. Demgegenüber wundere ich mich, wie kleingläubig und hoffnungslos die evangelische Kirche bezüglich der Dauer von Ehen geworden ist. Während selbst das Bürgerliche Gesetzbuch (in der neuesten Fassung von 2017) immer noch davon spricht, dass die Ehe „auf Lebenszeit“ geschlossen wird (BGB § 1353), scheut man sich kirchlicherseits davor, dieses Ideal der Beständigkeit noch offen auszusprechen, wie an der Vermeidung von Begriffen wie ‚lebenslang‘ oder ‚für immer‘ in neueren Trauagenden sichtbar wird. Gewiss kennt auch das Neue Testament das Scheitern dieses Ideals (oder Paulus billigt bei Mischehen explizit die Scheidung). Aber können wir nicht barmherzig Menschen begleiten, die gescheitert sind und dennoch weiter von der Hoffnung einer lebenslangen Ehe sprechen? Es kommt vermutlich darauf an, wie davon gesprochen und wie dieses Ideal begründet wird. Es ist keine gesetzliche „Norm“, die man durch rechtes Verhalten verdienen kann und anderen vorhalten darf. Im Anschluss an Matthäus 19 bleibt es eine Verheißung, die sich im Licht von Gottes Zusage und Beistand ereignen kann. So gesehen widerstrebt ein evangelisches Eheverständnis der statistischen Berechenbarkeit und speist sich aus der Zusage ewigkeitszeitlicher Unbegrenztheit. Fazit: Die Bibel ist nicht norma normans, aus der unreflektiert Ehenormen abgeleitet werden können. Bei der Suche nach einem evangelischen Eheverständnis sollte sich die Kirche aber den Werten und Normen der Bibel aussetzen, um gegenwärtiges Handeln in kritischer Anknüpfung oder Abgrenzung zu ihrem Basistext als erinnernde Lesegemeinschaft zu vollziehen. In der Bibel steht nicht die Institution ‚Ehe‘ an sich im Vordergrund, sondern die Menschen, die in unterschiedlichen Lebensformen leben. Das öffnet einen Zugang für funktionale Kriterien, die solche Gemeinschaften im Horizont des biblisch angebundenen Gottesglaubens haben, wie zum Beispiel leidfähige Liebesgemeinschaft, Reziprozität, altruistische Körperlichkeit, Sozialrelevanz und Beständigkeit. Die eheliche Gemeinschaft steht - so wird es an vielen Stellen deutlich - in einem Heiligkeits- und Verheißungskontext, ist also Gott verwiesen und bleibt in die Gemeinde als Leib Christi eingebettet.

Information Eine Langfassung dieses Textes ist jüngst als epd-Dokumentation unter dem Titel „Auf dem Weg zu einem neuen evangelischen Eheverständnis“ erschienen. Bestellung unter Telefon: 0800/758 7537.

Ruben Zimmermann

Ruben Zimmermann

Ruben Zimmermann (*1968) ist Professor für Neues Testament an der Evangelisch-theologischen Fakultät der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Mitbegründer des Zentrums für „Ethik in Antike und Christentum“. Zimmermann leitet Forschungsprojekte zur Schöpfungsethik in der Bibel.