Eine Entschuldungserklärung

Schon länger gibt es im deutschen Protestantismus Kritik an den textlichen Schwächen der „Stuttgarter Schuld-erklärung“, mit der die evangelische Kirche 1945 ihr weitgehendes Versagen in der Diktatur eingestand. Doch die viel gerühmte Erklärung ist nur zum Teil ein Schuldeingeständnis. Sie reiht sich vielmehr in die vielfache Verdrängung der eigenen Schuld der Kirche unmittelbar nach dem Krieg ein, meint der Journalist und Autor Arnd Henze.

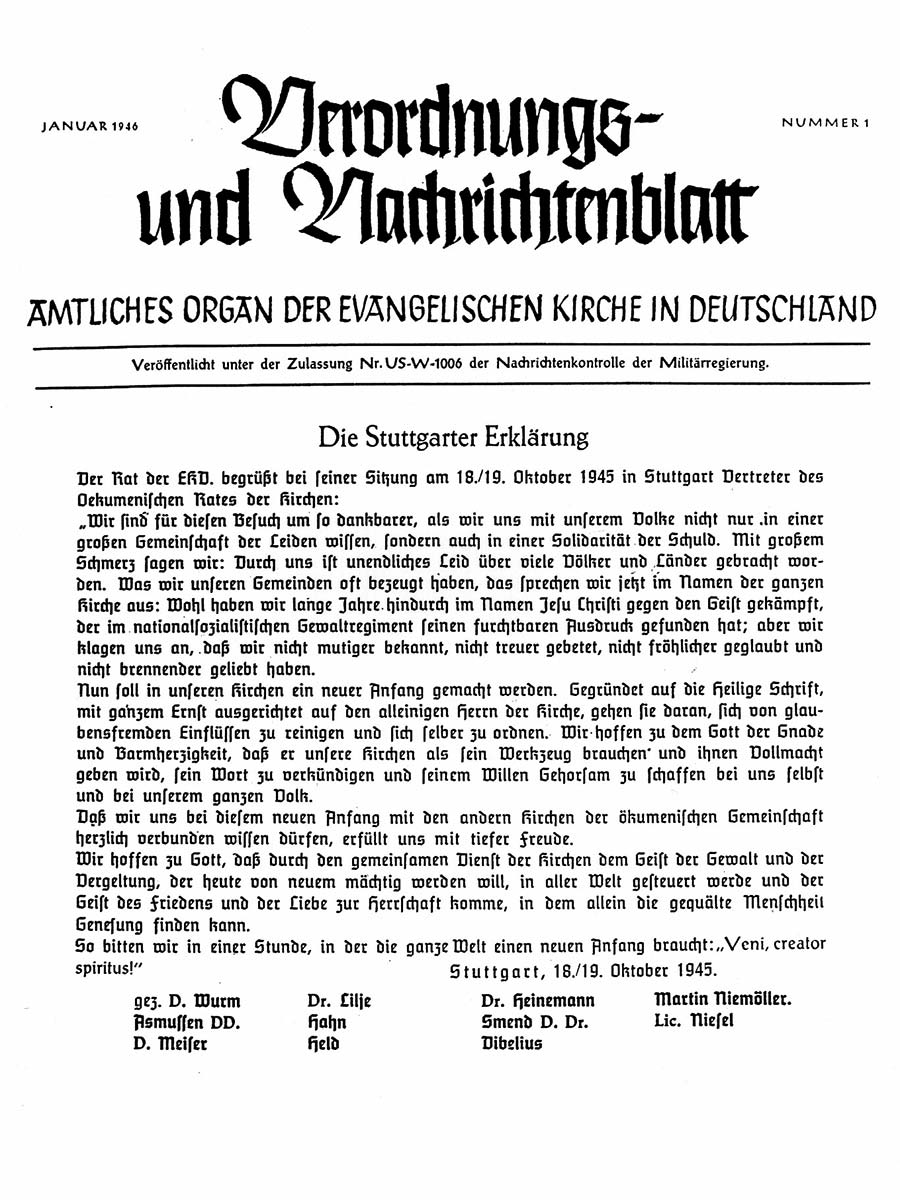

Die Erwartungen der Gäste waren denkbar gering: Man brauche „irgendeine Äußerung der Kirche in Deutschland“, um die „brüderlichen Beziehungen“ wiederherstellen zu können. So steht es in den Vorbereitungsunterlagen, mit denen die Delegation des Ökumenischen Rates im Oktober 1945 nach Stuttgart gereist war. Damit dieser Wunsch auch keineswegs als Vorbedingung verstanden werden könnte, hatte man sogar schon eine ausformulierte Sprachregelung im Gepäck: „Helft uns, Euch zu helfen.“

Worum es in den angebotenen „brüderlichen Beziehungen“ vor allem gehen würde, hatten Vertreter von EKD und ÖRK schon vor Beginn der offiziellen Sitzung am 18. und 19. Oktober im Detail besprochen: Die später viel beschworene „ausgestreckte Hand der Versöhnung“ bot den am Boden liegenden Kirchen in Deutschland nicht weniger als einen Marshallplan für den Wiederaufbau. Mit den harten Dollars der Weltkirche sollten im zerstörten Deutschland Pfarrgehälter bezahlt und Kirchen repariert werden.

Ohne diese sehr materiellen Anreize hätte es die „Stuttgarter Schulderklärung“ vom 18./19. Oktober 1945 wohl nie gegeben, stellt der offizielle Bericht der Religious Affairs Branch an das britische Foreign Office später kritisch fest. Irritiert vermerkt der Bericht die „ungewöhnliche Bedingung, dass die Erklärung (…) der deutschen Presse vorenthalten werden sollte. Wenn es nach den offiziellen Führern der evangelischen Kirche gegangen wäre, hätten die Deutschen nie etwas von der Stuttgarter Erklärung gehört, und die Schuldfrage wäre nie erwähnt worden.“ Darüber hinaus erwarteten viele Ratsmitglieder vor der Stuttgarter Sitzung allen Ernstes auch noch ein eigenes Schuldbekenntnis der Gäste.

Nimmt man diese sehr konkreten Rahmenbedingungen ernst, kann es im Rückblick wenig verwundern, dass die Erklärung der EKD am Ende tatsächlich kaum mehr ist als „irgendeine Äußerung“, die sich bei genauer Lektüre als schwer genießbarer Mix aus Selbstlob, Relativierung, Verschweigen, Whataboutism und Zukunftsbeschwörung erweist.

Da ist zunächst die historisch zweifelhafte Behauptung, man habe „lange Jahre hindurch im Namen Jesu gegen den Geist gekämpft, der im nationalsozialistischen Gewaltregime seinen furchtbaren Ausdruck gefunden hat.“ Mit einem solchen Selbstzeugnis wird aus der vermeintlichen Selbstanklage, „nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt“ zu haben, eine verständnisheischende Heroisierung. Verschwiegen wird jegliche Komplizenschaft mit dem NS-Regime und vor allem dem christlichen Antijudaismus. Und der Hinweis auf den „Geist der Macht und der Vergeltung, der heute von neuem mächtig wird“, setzt bereits den Ton für die Inszenierung der Opferrolle im Kampf gegen die Entnazifizierungspolitik der Besatzungsmächte.

Doch der Plan, den Zugang zu den Dollarflüssen aus der Weltkirche mit einer streng vertraulichen Erklärung hinter verschlossenen Türen zu öffnen, ging nicht auf. Ein Whistle-blower spielte das Dokument dem Kieler Kurier zu, der es unter der Schlagzeile „Evangelische Kirche bekennt Deutschlands Kriegsschuld“ veröffentlichte. Diese naheliegende, aber der Intention der EKD komplett widersprechende Zuspitzung bezog sich auf den einzigen Satz, der konkret das „unendliche Leid“ benennt, das „durch uns (…) über viele Völker und Länder gebracht“ wurde. Der Satz wirkt freilich nicht nur wie ein Fremdkörper in der Erklärung – er war es auch: Er ist das Zugeständnis an jene Minderheit um Martin Niemöller und Hans Asmussen, denen ein öffentliches Schuldbekenntnis nicht nur Mittel zum Zweck, sondern ein ernsthaftes theologisches Anliegen war.

Überdeckte Gegensätze

Die öffentliche Empörung über die Erklärung war heftig, und sie traf die EKD nicht nur von außen, sondern auch „von deutschen Pfarrern, die von der Kanzel gegen sie predigten“, wie das Public Affairs Office in seinem Bericht ausdrücklich vermerkt. Die in Stuttgart mühsam überdeckten Gegensätze im Rat der EKD brachen danach mit voller Wucht auf. In der Folge machten sich nur vier Landeskirchen die „Stuttgarter Erklärung“ zu eigen (Hannover, Rheinland, Westfalen, Baden).

Neben der breiten Ablehnung einer Schulderklärung an sich gab es aber schon damals Kritik an den inhaltlichen Schwächen der Erklärung. Während die Bruderräte der Bekennenden Kirche deshalb zwei Jahre später mit dem „Darmstädter Wort“ ein eigenes, sehr viel politischer gehaltenes Schuldbekenntnis nachlegten, warnte Karl Barth früh davor, die Stuttgarter Erklärung sei der „Vordersatz zu der heute auf der Zunge liegenden Gegenanklage“. Tatsächlich wählten die evangelischen Kirchenführer in ihrer Kritik an der Besatzungspolitik von Beginn an eine völlig andere Tonlage als in der Beschreibung eigener Schuld.

Nach dem Ende der NS-Herrschaft standen die westlichen Alliierten vor der Herausforderung, den Staat, seine Verwaltungen und den Sicherheitsapparat vom Einfluss der Nazis zu befreien. Das war das Ziel der Entnazifizierungspolitik, aber auch der Inhaftierung mutmaßlicher NS-Verbrecher. Auch wenn sich konkrete Maßnahmen nur gegen einen Bruchteil der Täter richteten, entstand in der Bevölkerung schnell das Narrativ von der Sieger- und Rachejustiz – am lautesten vertreten von den großen Kirchen. Kirchliche Stellungnahmen aus dieser Zeit sind nahezu durchgängig geprägt von Relativierungen der NS-Verbrechen auf der einen und maßloser Übertreibung der Entnazifierungsprozesse auf der anderen Seite. Dabei machte es keinen Unterschied, ob die Verfahren anfangs durch die Besatzungszonen geführt oder ab 1946 mit dem Befreiungsgesetz an die Deutschen überführt wurden.

Sogar Martin Niemöller verstieg sich im Namen der gesamten EKD zu dem Vorwurf, mit dem Befreiungsgesetz werde „nunmehr eine Verfolgung einer bestimmten Gesinnungshaltung in einem Umfang legalisiert und betrieben, wie sie selbst unter dem Naziregime niemals betrieben wurde“. Im Februar 1948 rief Niemöller die Bevölkerung sogar zum Boykott der Spruchkammerverfahren auf und wies alle hessischen Pfarrer an, nur noch als Entlastungszeugen daran teilzunehmen. Zahlreiche Proteste von engagierten Protestanten, die in diesen Spruchkammern mitwirkten und sich von der eigenen Kirche an den Pranger gestellt fühlten, blieben unbeantwortet.

Zu diesem Zeitpunkt war die Rehabilitierung früherer Nationalsozialisten im Übrigen bereits weitgehend abgeschlossen. Die Zahlen widerlegen eindeutig die kirchliche Propaganda. So wurden in der von den USA verwalteten Zone in fast einer Million Verfahren gerade einmal 1 586 (0,2 Prozent) Überprüfte als Hauptschuldige und 22 122 (2,3 Prozent) als NS-Aktivisten eingestuft.

Gegen Entnazifizierung

Wenn die Kirchen trotzdem immer wieder von „Millionen Opfern“ der Entnazifizierung sprachen und weder die differenzierte Praxis der Spruchkammern noch die zahlreichen Amnestien zur Kenntnis nahmen, operierten sie bewusst mit falschen Fakten. Ihre Kampagne gegen die Entnazifizierung war Populismus pur: faktenfrei, demagogisch und mit dem Konstrukt einer homogenen „Volksgemeinschaft“, das nur über aggressive Ausgrenzung aufrechterhalten werden konnte.

In vielen Stellungnahmen verband sich die Parteinahme für die Rehabilitierung von NS-Beamten mit einer Diffamierung von NS-Gegnern. So behauptete der damalige EKD-Ratsvorsitzende Theophil Wurm in mehreren offiziellen Schreiben an die US-Besatzungsregierung, die „Verfolgung Unschuldiger“ bedeute „die Heranziehung ungeeigneter, ja amoralistischer und krimineller Elemente“. Wer ehemalige NSDAP-Mitglieder von Ämtern ausschließe, hole „fachlich unfähige und charakterlich ungeeignete“ Personen in die Verwaltungen. Gemeint waren jene, die im April 1933 der Gleichschaltung durch das Berufsbeamtengesetz zum Opfer gefallen waren: also Sozialdemokraten, Liberale und Juden.

Der Historiker Clemens Vollnhals, der schon 1989 viele dieser Dokumente veröffentlichte hat, kommt zu einem eindeutigen Fazit: „Der Fürsprache für die Täter im engeren und weiteren Sinne stand in den ersten Nachkriegsjahren kein einziges Wort der Kirche gegenüber, das sich für eine Wiedereingliederung und materielle Entschädigung des Millionenheeres der NS-Opfer einsetzte.“

Diese Fürsprache galt ausdrücklich auch für mutmaßliche Massenmörder und Kriegsverbrecher. Die Kirchen beschäftigten nicht nur eigene Anwälte, um Hauptbeschuldigte im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess zu verteidigen, sondern nahmen auch den früheren SS-Obersturmbannführer Heinrich Malz auf die Gehaltsliste. Der war bis Kriegsende persönlicher Adjutant von Ernst Kaltenbrunner, dem Leiter des Reichssicherheitshauptamtes und Vorgesetzten von Adolf Eichmann.

Über viele Jahre arbeiteten offizielle Vertreter der Kirchen und unverbesserliche Nazis auch in der „Stillen Hilfe“ zusammen: Im Vorstand saßen der württembergische Bischof Wurm, SS-Mann Malz sowie Wilhelm Spengler, der ebenfalls bis 1945 im Reichssicherheitshauptamt beschäftigt war. Nach außen vertreten wurde die „Stille Hilfe“ von Prinzessin Helene Elisabeth von Isenburg, die ihr Lebenswerk der Hilfe für Naziverbrecher gewidmet hatte und die sich selbst als „Mutter der Landsberger“, also der in Landsberg inhaftierten Kriegsverbrecher verstand.

Selbst die allererste Denkschrift der EKD, unterzeichnet unter anderem von Wurm und Niemöller, widmete sich den Verfahren gegen Kriegsverbrecher, denen angeblich bitteres Unrecht angetan wurde. Sie erschien nur in Englisch und wurde im Februar 1950 dem amerikanischen Hohen Kommissar McCloy übergeben. Eine Kopie ging allerdings ausgerechnet an die Verteidigung im IG-Farben-Prozess. Die IG Farben hatte nämlich die Druck- und Übersetzungskosten der geheimen Denkschrift finanziert. Die EKD ließ sich ihre Lobbyarbeit für Kriegsverbrecher von einem Unternehmen sponsern, das an der Vernichtung der europäischen Juden in Auschwitz unmittelbar beteiligt war.

Als der Journalist Ernst Klee diese Verwicklungen 1991 (!) in einer Fernsehdokumentation öffentlich machte, kam es zu einem empörten Aufschrei in den angesprochenen Landeskirchen. Der galt allerdings nicht der offengelegten Parteinahme für die Kriegsverbrecher, sondern

dem Autoren sowie dem Hessischen Rundfunk, der es gewagt hatte, die Karfreitagsruhe mit der Dokumentation zu stören. Zur Sache schrieb die württembergische Kirche allen Ernstes, was „Wurm damals getan hat, das tut heute Amnesty International, nämlich der Mund der Stummen zu sein und gegen Unrecht anzugehen.“ Sein Engagement „entsprang geradezu dem Versagen im Dritten Reich“.

Systemrelevante Kirchen

Wenn bis weit in die 1960er-Jahre hinein Ministerien, Kommunalverwaltungen und Sicherheitsbehörden von führenden NSDAP-Mitgliedern dominiert wurden, dann hat daran auch die kirchliche Propaganda ihren Anteil. Als moralische Stimme in einer demoralisierten Gesellschaft hatten die Kirchen in den frühen Nachkriegsjahren ein Alleinstellungsmerkmal, wie es in der heutigen säkular-pluralistischen Gesellschaft kaum noch vorstellbar ist. Denn anders als heute wurden die Kirchen nicht nur als relevant, sondern tatsächlich als systemrelevant empfunden. Bischöfe wie Otto Dibelius nahmen nach 1945 ihren Traum vom „Jahrhundert der Kirche“ wieder auf und sahen den Protestantismus als einzig legitime moralische Gestaltungsmacht gegenüber einem als schwach empfundenen demokratischen Staat.

So überzogen solche Vorstellungen waren: Die Kirchen waren in dieser Zeit nicht nur Getriebene einer Stimmung in der Bevölkerung, sondern Antreiber. Sie hätten ihre Autorität auch nutzen können, um die Entnazifizierungsverfahren mit konstruktiver Kritik zu begleiten und engagierten Demokraten, die sich in den Spruchkammern um differenzierte Urteile bemühten, den Rücken zu stärken. Die frühe EKD hat sich für einen anderen Weg entschieden – aus Opportunismus und Anbiederung an einen Zeitgeist, den sie selbst befeuert hat. Vor allem aber auch als Gefangene tief verwurzelter antidemokratischer und völkischer Denkmuster im Protestantismus.

Die Stuttgarter Schulderklärung hat dabei schon bald einen bemerkenswerten Bedeutungswandel erfahren: Hatten sich viele Kirchenführer nach der ungewollten Presseveröffentlichung von dem Dokument zunächst distanziert, so diente es zunehmend als Alibi für die Forderung nach einem Schlussstrich. Aus der Schulderklärung wurde endgültig eine Entschuldungserklärung. So erklärte der hannoversche Landesbischof Hanns Lilje an Ostern 1949 in einer Rundfunkansprache: „Der Augenblick ist gekommen, mit der Liquidation unserer Vergangenheit zu einem wirklichen Abschluss zu kommen … Wir haben von Gott eine Frist bekommen für die Klärung unserer Vergangenheit. Nach menschlichem Urteil ist diese Frist vorbei.“

Die Stuttgarter Schulderklärung beschwört gleich mehrfach einen „neuen Anfang“ für die Welt und für die Kirchen. Sie endet mit dem Gebetsruf „Veni creator spiritus“. Wie ernst dieser Ruf nach einem neuen Anfang gemeint war, hat Bischof Dibelius, wie Lilje ein Unterzeichner der Stuttgarter Erklärung, 1949 in einem Radiointerview klargemacht: „Was heißt Neubau? Wir haben 1945 da weitergemacht, wo wir 1932 aufgehört haben.“ Offenherziger kann man das Bekenntnis zu einer deutschnational-antidemokratischen Grundhaltung nicht beschreiben – auch wenn der neue Ratsvorsitzende dabei ganz sicher nicht für die gesamte EKD sprach.

Es hat danach allerdings noch vier Jahrzehnte gedauert, bis in der Evangelischen Kirche eine breite kritische Debatte über den Umgang mit ihrer Schuld begann. Der Abschied von der pauschalen Heroisierung der Bekennenden Kirche und der selbstkritische Blick auf die Komplizenschaft mit dem NS-Regime mussten in der kirchlichen Öffentlichkeit und in den Synoden hart erstritten werden.

Die kritische Aufarbeitung der ersten Nachkriegsjahre steht dagegen bis heute aus. Der Fehlstart in die Demokratie nach 1945 gehört bis heute zu den blinden Flecken kirchlicher Erinnerungskultur. Das aber macht die Evangelische Kirche angreifbar für die AfD und die Neue Rechte, die zielstrebig auf eine 180-Grad-Wende in der Erinnerungspolitik hinarbeiten. Diese Kräfte haben längst das deutschnational-antidemokratische Erbe im Protestantismus als Kronzeuge für ihre Schlussstrichpolitik entdeckt. Wer ihnen widersprechen will, sollte seine Geschichte deshalb ungeschminkt kennen. Der 75-jährige Jahrestag der Stuttgarter Schulderklärung bietet dafür einen guten Anlass!

Hinweis:

Arnd Henze hat seine Gedanken in seinem Buch „Kann Kirche Demokratie? Wir Protestanten im Stresstest“, Herder Verlag 2019, 176 Seiten, Euro 18,– vertieft.

Arnd Henze

Arnd Henze ist WDR-Redakteur und Theologe. Er lebt in Köln. 2019 erschien sein Buch "Kann Kirche Demokratie?". Seit 2020 gehört Henze als berufenes Mitglied der Synode der EKD an.