Die Zeiten sind kriegerisch geworden. Ist Kants Postulat der Möglichkeit eines ewigen Friedens realistisch, Schnee von gestern oder aktueller denn je? Der Theologe Eberhard Pausch stellt „Zum ewigen Frieden“ vor, die letzte große Schrift des Königsberger Universalgelehrten, und ermisst ihren Wert für die gegenwärtige politische Diskussion um Krieg, Frieden und Migration.

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) diskutiert wieder ihr Leitbild des „gerechten Friedens“, das sie in der Denkschrift „Aus gerechtem Frieden leben – für gerechten Frieden sorgen“ im Jahr 2007 entfaltet hatte und das auch ökumenisch weithin anschlussfähig ist. Diese Diskussion ist wichtig. Denn die Kriege sind zurück in der Welt. Russlands Angriff auf die Ukraine und erst recht der Terrorakt der Hamas gegen Israel fordern auch Deutschland und Europa heraus und berühren unser Selbstverständnis.

Aber wie sollte die Sicherung des Friedens künftig gedacht werden? In einem engeren, nationalstaatlichen Rahmen? Durch die Rückkehr zum Konzept des gerechten Krieges? Dagegen spricht, dass „gerechte Kriege“ keine Zielperspektive für ein christliches Handeln darstellen können und dass national verengte Sichtweisen in der unumkehrbar globalisierten Weltgesellschaft kaum zukunftsfähig sind.

Wolfgang Huber hatte 2007 daran erinnert, dass die Idee des „gerechten Friedens“ wesentlich von Gedanken Immanuel Kants geprägt wurde. Zwar wird Kants Ethik, deren oberstes Moralprinzip der kategorische Imperativ ist, oft als rein deontologisch (also als bloße Pflicht- und Sollensethik) verstanden. Aber in friedensethischer Hinsicht konkretisiert sie sich als Rechts- und Menschenrechtsethik, hat also einen klar juridischen Charakter.

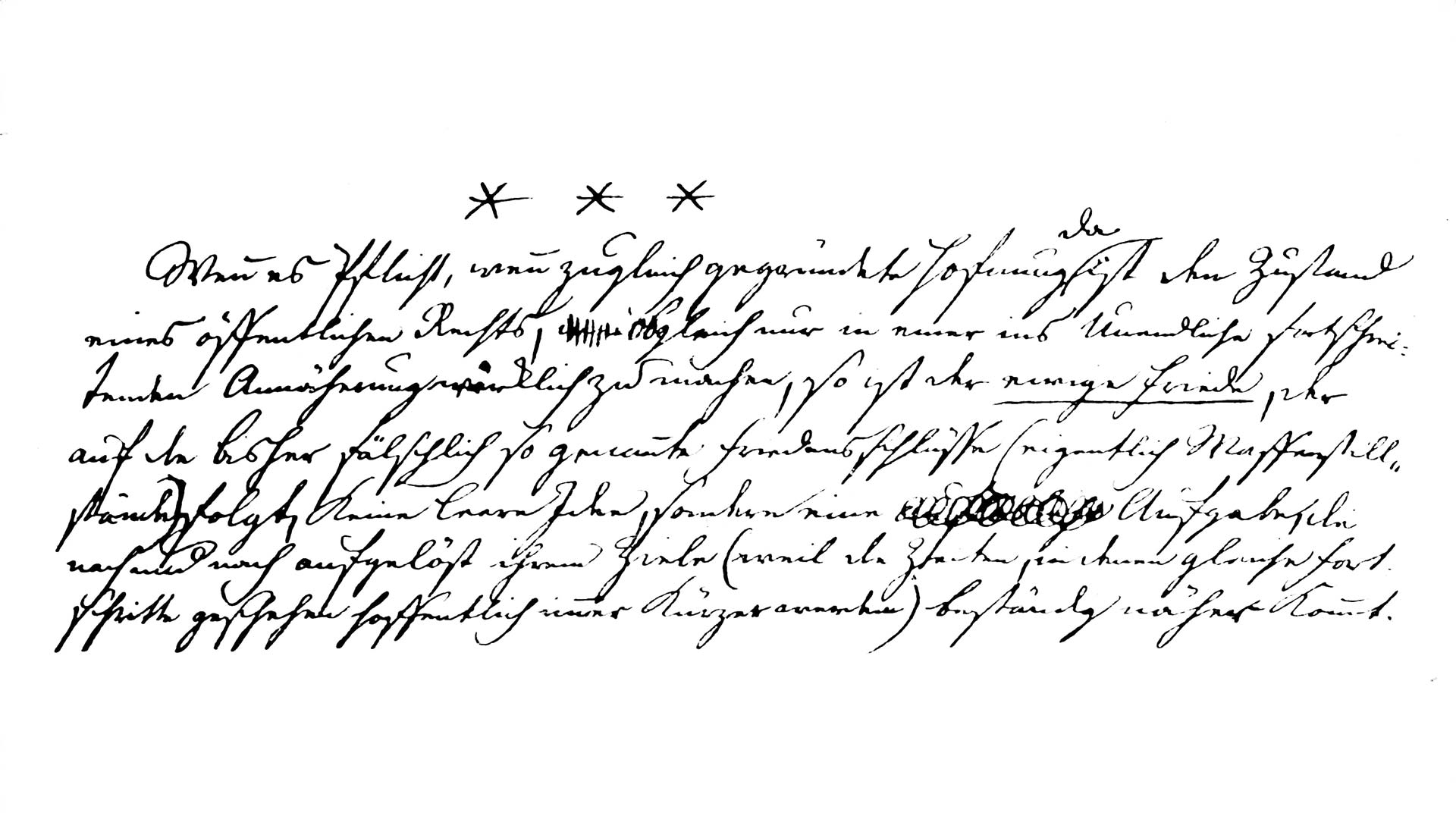

Schon der Titel Zum ewigen Frieden (1795) deutet Kants Vision an: dass die Welt sich dem Frieden annähern könne und solle, und zwar im Sinn einer Aufgabe, deren Lösung man „beständig näherkommt“ (so der letzte Satz des Textes). Kant versteht die Rede vom „ewigen Frieden“ daher weder utopisch noch eschatologisch, sondern als eine irdisch-zeitliche Zielbestimmung – genau meint die Präposition „zu/zum“ im Titel.

Kants Friedensschrift basiert auf seinen drei „Kritiken“ (Kritik der reinen Vernunft, Kritik der praktischen Vernunft, Kritik der Urteilskraft). Diese vom „Primat der Praxis“ (Marcus Willaschek) bestimmten Werke bereiten moralisch-praktische und rechtsethische Konkretionen in weiteren Schriften vor. Kant denkt dabei grundsätzlich „menschheitlich“-universal und antizipiert im Ausgang von der Kugelgestalt der Erde, auf der Menschen einander ja nicht ausweichen können, sondern einander immer wieder begegnen werden, die Notwendigkeit einer friedenspolitischen „Globalisierung“ der Welt.

Zum ewigen Frieden ist klar gegliedert: Nach dem Vorwort werden zunächst sechs „Präliminarartikel“ (allgemeine, wünschenswerte Vorbedingungen) des ewigen Friedens vorgestellt. Dem folgen drei „Definitivartikel“ (wesentliche, notwendige Bedingungen), danach zwei „Zusätze“. Ein Anhang schließt den Text ab. Die Gattung, derer Kant sich für diese Schrift bedient, ist die eines Vertragswerkes. In der gewählten Form des Textes spiegelt sich somit zugleich dessen zentrale These: Wer nachhaltigen Frieden will, muss sich des Rechts bedienen – des innerstaatlichen Rechts, des Völkerrechts und des Weltbürgerrechts. Genau dies werden die drei Definitivartikel entfalten.

Die Präliminarartikel besagen: Um Kriege zu vermeiden, sollte es möglichst keine Hintergedanken, keine Grenzverschiebungen, keine „stehenden Heere“, keine Schuldenabhängigkeit, keine Interventionen und keine Menschenrechtsverletzungen geben. Diese Forderungen mögen angesichts der diktatorischen Regime und der Genozide des 20. und 21. Jahrhunderts fast naiv erscheinen – und doch wirken sie als allgemeine Vorbedingungen plausibel.

Denn ein nicht aufrichtig gemeinter Friede, der nur geschlossen würde, um künftige Kriege vorzubereiten, wäre nutzlos und verdiente seinen Namen gar nicht. Auch sollte kein Staat einen anderen Staat annektieren oder auf andere Weise vereinnahmen wollen. Denn Staaten sind keine Sachen, sondern Gemeinschaften freier Personen. Deshalb drohen oder entstehen kriegerische Konflikte überall dort, wo Staatsgrenzen willkürlich verschoben oder aufgehoben werden sollen.

„Stehende Heere“ und die mit ihnen notwendig verbundenen (Auf-)Rüstungsanstrengungen sollen „mit der Zeit“ ganz aufhören. Kant hatte bei diesem Prinzip das Preußen seiner Zeit vor Augen, das selbst in Friedenszeiten etwa vier Fünftel (!) seiner Staatsausgaben für das Militär aufwendete – Graf Mirabeau nannte Preußen daher „eine Armee, die sich einen Staat hielt“. Heute knüpfen sich an diesen Grundsatz Fragen an wie: „Wehrpflicht ja oder nein?“, „Welchen Umfang sollten Verteidigungshaushalte haben?“ oder „Gefährdet Aufrüstung den Frieden?“ Zwischenstaatliche Auseinandersetzungen um Schulden, die ein Staat bei anderen hat, können leicht kriegerisch eskalieren – daher sollte eine Schuldabhängigkeit, die einen anderen Staat in den Bankrott treiben kann, vermieden werden. Von hier aus stellt sich die Frage der globalen sozialen Gerechtigkeit. Kein Staat soll sich in Verfassung und Regierung eines anderen Staates einmischen. Mit diesem Grundsatz werden nicht nur Angriffs- und Präventivkriege abgelehnt, aber auch „humanitäre Interventionen“. Wie hätte Kant sich wohl in der heutigen Debatte um die „Schutzverantwortung“ (responsibility to protect) positioniert? Oder sollten doch die Menschenrechte mehr zählen als die Souveränität von Einzelstaaten?

Kein Staat sollte im Krieg mit menschenverachtenden Mitteln agieren. Kant nennt als Anschauungsmaterial aus seiner Zeit: Meuchelmord, Giftanschläge und die Anstiftung zum Verrat. Noch hat er nicht „Kriegsverbrechen“ und „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ vor Augen, also Vergehen, die völkerrechtlich erst im Rahmen der „Nürnberger Prozesse“ 1945/46 als solche benannt wurden. Seine Begründung hat Gewicht: Auch im Falle kriegerischer Auseinandersetzungen muss ein Rest an Vertrauen in den Gegner bewahrt werden. Aktuell fragt sich etwa im Blick auf Russland, ob diesem Staat (etwa in der Zeit nach Putin) neu Vertrauen geschenkt werden kann oder sogar muss.

Drei substanzielle „Definitivartikel“

Damit ist Kant bei völkerrechtlichen Überlegungen angelangt, von denen aus sich zu den drei substanziellen „Definitivartikeln“ überleiten lässt. Vor allem diese Artikel beeinflussen auch gegenwärtiges politisches Handeln. Der Völkerbund und die UNO, ebenso die Denkschriften und Friedenstexte der EKD, stehen damit in Einklang. Die Grundthese der Definitivartikel besagt: Einen „ewigen Frieden“ kann es nur auf der Grundlage des Rechts geben. Kant entfaltet diese These dann gleichsam von „innen“ nach „außen“:

Erstens: Die rechtliche Ordnung innerhalb eines Staates sollte „republikanisch“ (heute würden wir sagen: demokratisch) sein. Falls die im 20. Jahrhundert durch empirische Forschungen plausibilisierte These stimmen sollte, dass demokratisch regierte Staaten tendenziell eher seltener Kriege führen als autoritär gelenkte Staaten, dann muss der aktuelle Vormarsch autoritärer Gedanken, Parteien und Systeme innerhalb der Weltgemeinschaft Anlass zu Sorgen bereiten.

Zweitens: Es sollte ein Völkerrecht geben, das den „Föderalismus“ der Staatengemeinschaft regeln kann. Damit bereitete Kant den Gedanken des 1920 gegründeten „Völkerbunds“ und der 1945 ins Leben gerufenen „Vereinten Nationen“ (UN) vor. Die der UN-Charta zugrundeliegenden menschen- und völkerrechtlichen Prinzipien sind gewiss von hohem Wert. Problematisch ist aber die Konstruktion des „Vetorechts“ der fünf ständigen Mitglieder des Weltsicherheitsrats (China, Großbritannien, Frankreich, Sowjetunion/Russland, USA). Sie machen dessen Struktur äußerst fragil. Eine Reform dieser Struktur wird schon lange (bisher vergeblich) gefordert. Leider gibt es in der Gegenwart Tendenzen, die UN eher schwächen als stärken zu wollen – Kant folgend, würde das die Kriegsgefahren deutlich erhöhen.

Drittens: Global betrachtet fordert Kant ein „Weltbürgerrecht“ ein, das er definiert als die „Einschränkung von Hospitalität“, also die Beschränkung des Gastrechts der Bürgerinnen und Bürger aller Nationen. Dieses Weltbürgerrecht lässt sich in zwei Hinsichten für die Gegenwart interpretieren: Zum einen folgt aus ihm, dass es keine unbegrenzte Migration geben darf. Menschen haben ein „Besuchsrecht“, aber kein „Bleiberecht“ in anderen Staaten. Zum anderen – und das war Kants eigentliche Pointe – gilt es, das „inhospitale“ (gastunfreundliche) Verhalten von an Profit orientierten Staaten zu verhindern. Kant denkt dabei an Sklaverei, an Ausbeutung von abhängigen Staaten im Kolonialismus und an all die Gewalttaten und Verbrechen, die bereits im 18. Jahrhundert von den „zivilisierten“ Staaten ausgingen (und sich später fortsetzen und verstärken sollten).

Ökonomischer Erfolg durch Friedensfähigkeit

An die drei Definitivartikel schließt Kant zwei „Zusätze“ an: Friedensförderlich scheint ihm der „Handelsgeist“ der Staaten und Nationen zu sein. Dieser setze den Kriegen gleichsam eine natürliche Grenze. Natürlich wird diese These heute kritisch diskutiert: Hat denn Deutschlands Handelsverbindung zu Russland dessen expansive und kriegerische Politik verhindern können? Andererseits: Wer nachhaltig ökonomisch erfolgreich sein will, muss auch friedensfähig sein, denn Kriege bringen jedem Land der Welt wirtschaftlichen Schaden.

Sodann setzt Kant seine Hoffnung auch auf die Wirkung von weisen „Philosophen“, die zwar nicht (wie Platon meinte) selbst herrschen, die aber bei den Herrschenden und in der Öffentlichkeit von Staaten Gehör finden sollten. Kurz gesagt: Philosophie taugt als Kunst der Politikberatung. Dass Kant den zweiten Zusatz in der Unterüberschrift als „geheimen Artikel“ bezeichnet, muss man im Rahmen einer Publikation natürlich als Ironie verstehen – es ist aber ganz gattungsgemäß, denn in (zwischen Staaten geschlossenen) Verträgen gab und gibt es immer wieder derartige Geheimklauseln.

Die in Form und Inhalt gleichermaßen geniale Schrift mündet in einen Anhang, der den Unterschied zwischen politischen Moralisten (vor denen gewarnt wird) und moralischen Politikern (die empfohlen werden) sowie die „transzendentale Formel des öffentlichen Rechts“ behandelt. Diese lautet: „Alle auf das Recht anderer Menschen bezogenen Handlungen, deren Maxime sich nicht mit der Publizität verträgt, sind unrecht.“ Das „Recht der Menschen“, also das „Menschenrecht“ als solches, wird hier zum Gegenstand der Reflexion. Von ihm heißt es an anderer Stelle sogar, es müsse „heilig“ gehalten werden. Es ist daher die Hauptsache, um die es gehen muss. Unter diesem Gesichtspunkt wird man wohl auch die Frage der „Schutzverantwortung“ noch einmal beleuchten müssen. Um der Menschenrechte willen den Frieden anzusteuern, ist keine „leere Idee“, sondern eine politische Aufgabe, deren Lösung man nur unter der Bedingung der Konstitution eines „öffentlichen Rechts“ allmählich näherkommen kann.

Jürgen Habermas hebt im Blick auf Kants Friedensschrift die Idee des „Weltbürgerrechts“ als die „eigentlich folgenreiche Innovation“ hervor, die im Rahmen der Definitivartikel das staatliche Recht und das Völkerrecht noch überbiete. Die weltpolitische Lage zu Beginn des dritten Jahrtausends deutet Habermas als Übergangsphase „vom Völkerrecht zum Weltbürgerrecht“. Allerdings sprächen viele Anzeichen „eher für einen Rückfall in Nationalismus“. Putins kriegerischer Einfall in die von ihm als Staatsgebiet beanspruchte Ukraine ist nur ein besonders drastisches Beispiel dafür. In vielen Ländern und auch in Deutschland breiten sich seit Jahren nationalistische, rechtspopulistische und rechtsextremistische Gedanken, Bewegungen und Parteien aus.

Selbst die evangelische Kirche ist nicht frei vom nationalistischen Virus, wie sich vielfach belegen lässt. Reiner Anselm und andere etwa wünschen sich eine „Reserve“ gegenüber kosmopolitischen Entwürfen und proklamieren: „Friedensethik konzipiert daher das Miteinander der Einzelnen – im Politischen: das Miteinander der Nationalstaaten, ohne von einer übergeordneten Gemeinschaft auszugehen.“ (vergleiche zz 5/2023) Was heißt das? Will man auf den Kant’schen Geist des Universalismus und seine rechtsethischen Konkretionen, die sich in der Lehre vom gerechten Frieden mit biblischen Inhalten konsistent verbunden haben, verzichten? Also in einer Situation, in der das Völkerrecht angefochten wird, dessen Geltungsanspruch preisgeben? Und die Perspektive des Weltbürgerrechts aus dem Blick verlieren, wo doch nur durch dessen zukunftsfähige Interpretation und Weiterentwicklung eine Lösung auch für das Problem der weltweit ungeregelten Migration gefunden werden kann?

Die Geschichte zeigt, dass auf Kants Friedensschrift etwa durch Fichte, Schleiermacher und Hegel ein neuer Nationalismus aufkam, der im Bellizismus kulminieren konnte. Fichte hielt 1808 seine „Reden an die deutsche Nation“, Schleiermacher nannte 1813 den Krieg gegen Napoleon einen „heiligen Krieg“. Hegel hielt sogar „die Notwendigkeit des Krieges“ für gesetzt. Er bezeichnete militärische Exerzitien als adäquate Bildungsmittel und behauptete, Kriege dienten der „sittlichen Gesundheit von Völkern“. Will, wer heute einen neuen Nationalismus propagiert, in diese Richtung denken? Das wäre ein folgenschwerer Rückfall hinter Kant und die Lehre vom gerechten Frieden.

Es gilt also zunächst, die Zielperspektiven klug zu wählen: Gerechter Krieg oder gerechter Friede? Kriegsbereite Nationalstaaten in einer zersplitterten Weltgesellschaft oder eine internationale Rechtsordnung, die aus globalem Verantwortungsbewusstsein den Frieden anstrebt? Dass der Weg zum Ziel kein geradliniger, sondern ein krummer sein wird, ist gewiss dem krummen Holz geschuldet, aus dem wir Menschen Kant zufolge gemacht sind. Aber wie krumm, mühevoll und schwierig auch immer: Diesen Weg sollten wir gehen.

Eberhard Pausch

Eberhard Pausch ist Pastor und Referatsleiter im hessischen

Sozialministerium in Wiesbaden.