„Davor bewahre uns Kant!“

zeitzeichen: Frau Bahr, Sie haben sich wissenschaftlich mit Kant beschäftigt und vor 20 Jahren über den Darstellungsbegriff bei Kant promoviert. Wie kam es dazu?

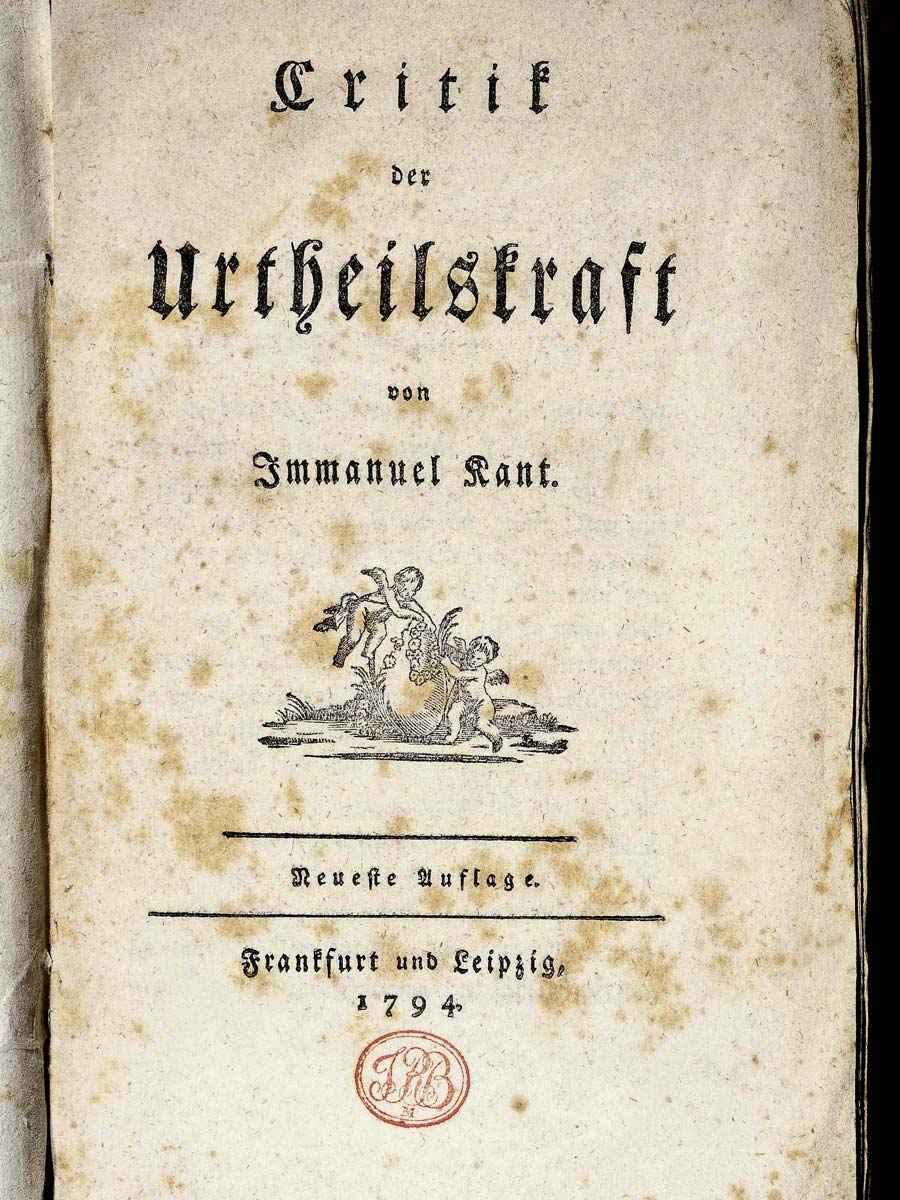

PETRA BAHR: Ich hätte niemals Theologie studiert, wenn ich in jungen Jahren nicht so eine große Freude an der Philosophie entwickelt hätte, dank eines wunderbaren Lehrers. „Wer bin ich? Was ist der Mensch? Was meint die Rede von ‚Gott‘?“ So fragen ja Teenager. Im Philosophiestudium habe ich mich aber zuerst mit denen beschäftigt, die im 20. Jahrhundert auf den Schultern dieses Riesen stehen: Ernst Cassirer, Hans Blumenberg und Hannah Arendt. Erst dann habe ich mich an die großen Texte von Kant gewagt und bin – auf den ersten Blick sowohl für die Ethik als auch für die systematische Theologie – an der „ Kritik der Urteilskraft“ hängengeblieben. Darüber habe ich promoviert. Mich fasziniert bis heute, wie Kant nicht nur die Grundlage für eine moderne ästhetische Theorie legt, sondern im Ansatz auch schon eine Religionstheorie formuliert, indem er die physikotheologischen Intuitionen und Beweisversuche seiner Zeit kritisiert.

Physikotheologische Intuitionen – was meinen Sie konkret damit?

PETRA BAHR: Im 18. Jahrhundert ist es der Versuch, aus den Gesetzen der Natur und ihrer wissenschaftlichen Beobachtung tiefere Einsichten, ja sogar Beweise für Gott zu gewinnen. Diese Versuchung gibt es auch noch heute. Kant befreit diese Erfahrung aus ihrer naturwissenschaftlichen Beweislogik und rettet sie für die ästhetisch-religiöse Erfahrung des Erhabenen. Schon in den Psalmen wird diese Erfahrung besungen, als Form der Doxologie, also in der Sprache des Gebetes. Angesichts eines Bergmassivs in der Abenddämmerung oder mit Blick auf die Weite des Meeres stellt sich diese Erfahrung ja auch in der Gegenwart ein, dieser Moment der Überwältigung, das Gefühl des Aufgehobenseins in einem großen Zusammenhang.

Aber repräsentiert Kants Denken da nicht eine Mischform? Ein berühmtes Zitat aus seiner zweiten Kritik, der Kritik der Praktischen Vernunft, lautet ja: „Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir.“ Changiert er nicht selbst zwischen den verschiedenen Erfahrungsarten?

PETRA BAHR: Nein, Kant unterscheidet, was er dann aufeinander bezieht, ohne es voneinander abzuleiten. Auch den bestirnten Himmel sieht ein Astrophysiker ja anders als ich, wenn ich versonnen auf einer Parkbank zu den Sternen schaue. Nicht in der Vermischung, sondern in der Ergänzung und Begrenzung der Perspektiven liegt seine Pointe. Zwischen sinnlich-naturwissenschaftlicher, ästhetischer und moralischer Betrachtung gibt es seit jeher in der Kantforschung Debatten. Für mich war damals die Entdeckung an der Kritik der Urteilskraft, dass sie im Grunde schon vorwegnimmt, was dann um 1800 auf dem Feld der Religionsphilosophie und der Theologie von Friedrich Schleiermacher in der Definition der Religion als „Sinn und Geschmack fürs Unendliche“ postuliert wird. Dieses komplizierte Ineinander von ästhetischer und religiöser Erfahrung in der Kritik der Urteilskraft ist mindestens so sehr wie der Ansatz einer Theorie der Kunst auch eine Theorie der Religion.

Worum geht es denn primär in der Kritik der Urteilskraft, die 1790 als letztes der drei Hauptwerke Kants erschien?

PETRA BAHR: Es geht Kant um die für ihn unabweisbare Frage, wie man sich selbst zu dem, was in dieser Welt in Erscheinung tritt, noch einmal ins Verhältnis setzt. Es geht ihm um dieses reflexive Moment, dass wir also bei diesem Prozess des Denkens und Erkennens noch mehr über uns selbst erfahren. In seinem nachgelassenen Werk findet sich eine Formulierung, die auch für das Religiöse gelten könnte: „schön“ sei es, dass der Mensch „in die Welt passe“. Das ist fast schon ein Trost, dieser Moment des Aufgehobenseins. Wobei Kant sehr wohl weiß, dass es auch das Hässliche gibt, und dass wir permanent das Gefühl haben, gerade nicht in diese Welt zu passen. Das thematisiert er auch in seiner sehr realistischen Anthropologie, zum Beispiel mit seiner Denkfigur des radikal Bösen, die dem Aufklärungsfuror seiner Zeit einen Kontrapunkt entgegensetzt. Es reicht laut Kant eben nicht, nur zu fragen „Was will ich jetzt wissen und was kann oder muss ich tun?“ Es geht für Kant nicht nur um die Differenzierung der Zugänge zur Welt, sei sie naturwissenschaftlich, sei sie moralisch oder sei sie religiös – sondern darüber hinaus um die Frage: „Wo bin ich in diesem Ganzen?“

Geht es Kant deswegen schlicht darum, dass man immer betroffen ist, im Sinne der antiken Weisheit „Tua res agitur “, zu Deutsch: „Um deine Sache geht es“? Das ganze Zitat von Horaz lautet: „Denn um deine Sache geht es, wenn die Wand des Nachbarn brennt …“

PETRA BAHR: Nein, es geht bei Kant schon über diesen Sinn der Nutzanwendung hinaus, denn seine dritte Frage lautet: „Was kann ich hoffen?“, nachdem er vorher gefragt hatte „Was kann ich wissen?“ und „Was soll ich tun?“Alle drei Fragen kulminieren letztlich in der alles tangierenden Frage: „Was ist der Mensch?“. Aber die Leitunterscheidungen, die Kant trifft, sind deswegen so wichtig, weil sich die Logiken und die Perspektiven auf die Welt ergänzen, anstatt eine Art von überlegener Zentralperspektive auf die Welt zu haben, die lediglich mit dem Schönheitsfehler behaftet ist, dass man dafür eben im Moment noch nicht genug Erkenntnisse gesammelt habe. Diese Position kann es laut Kant nicht geben, weil eben jeder Mensch seine eigene Positionalität immer schon mitbringt und mitdenkt. Insofern schafft es Kant durch die Einführung seiner kritischen Unterscheidungen salopp gesagt, die Aufklärung noch mal „eins weiter“ zu drehen. Er hinterlässt uns einen Instrumentenkasten solcher Denkart, und es ist Kants wichtiges Erbe, dass er seine kritischen Fragen vor dem Hintergrund einer menschlichen Vernunft stellt, die sich bewusst ist, dass sie immer wieder mit ihren Grenzen zu kämpfen hat.

Ist Kant insofern nicht nur der Strukturgeber einer wahren Aufklärung, sondern gleichzeitig der erste Erfinder der Dialektik der Aufklärung?

PETRA BAHR: So könnte man es sagen. Jedenfalls bearbeitet er mit seinem Denken letztlich auch eine Kränkung, denn diese Grenzen der menschlichen Vernunft werden nie gänzlich überwunden werden können, wir stoßen immer wieder an sie. Deswegen ist Kritik bei ihm nicht nur im Wortsinne der Geist der Unterscheidung, sondern immer auch die Kritik gegen jegliche Form von Selbstüberschätzung. Damit verbindet er den Furor der Aufklärung, den er auf jeden Fall verkörpert, mit einer geradezu demütigen Haltung.

Mit der Frage, was Menschen können, landen wir bei der berühmten Definition Kants von 1784, was Aufklärung sei: „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen. Sapere aude! [zu deutsch: Wage es, weise zu werden! RM] Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!, ist also der Wahlspruch der Aufklärung.“ Da ist ja eine ganze Menge gesagt und gefordert, das klingt stressig für den Einzelnen …

PETRA BAHR: Na klar, Kant ist immer fordernd. Nur wer sagt eigentlich, dass die Achtung der Würde aller nicht fordernd sei? Eines seiner Lieblingsworte in der praktischen Philosophie ist die Pflicht. Er ist der größte Feind der Bequemlichkeit und der Feigheit. Dazu ein aktuelles Beispiel: Angesichts des politisch motivierten Mordes am russischen Oppositionellen Alexander Nawalny fragten sich viele: „Wie konnte er nur so unklug sein, freiwillig nach Russland zurückzukehren, obwohl er wissen konnte, was ihn erwartet?“ Dass es aber ein selbstauferlegtes Pflichtethos geben kann, ist nur schwer nachvollziehbar. So wird dieser Widerstand bis zum Tod als irrational bewertet. Es gibt aber offenkundig auch eine Art Souveränität, um Unmündigkeitsverhältnisse abzulegen, die so weit zu gehen bereit ist. Das ist ein Wahrhaftigkeitsanspruch, der Feigheit und die Bequemlichkeit im Namen der Aufklärung als steter Herausforderung kritisch befragt. Auch die autoritäre Versuchung, die darauf setzt, dass andere die Verantwortung für das eigene und das gemeinsame Leben übernehmen, muss sich mit Kant kritisieren lassen. In diesem Sinne kann Kants „Unmündigkeit“ bis in die Moderne gelten, wo manchmal der Eindruck entstehen kann, wir müssten nur noch an der dunklen Seite der Aufklärung arbeiten, den Folgen der Technik, der Industrialisierung oder gar der Individualisierung. Aufklärung über sich selbst, über Mächte und Gewalten, die einem das Denken und Handeln abnehmen – dieser Imperativ hat sich auch mit kritischem Blick auf den großen Philosophen nicht erledigt.

„Radikaler Universalismus“ heißt ein Buch des israelisch-deutschen Philosophen Omri Boehm, das vor einigen Monaten erschien und dessen Thesen die deutsche Diskussion zum Kant-Jubiläum prägen. Boehm bezieht sich darin unter anderem auf Kant und vertritt die These, dass die Theorie des Universalismus nicht mehr unumstritten ist. Und zwar jene Art von radikalem Universalismus, wie er zum Beispiel in der Unabhängigkeitserklärung der USA von 1776 zum Ausdruck kommt, wo der berühmte Satz steht: „Folgende Wahrheiten erachten wir als selbstverständlich: dass alle Menschen gleich geschaffen sind; dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind; dass dazu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören.“ Ähnliches spiegelt sich ja auch in Artikel 1 des Grundgesetzes: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Dieser Anspruch allgemeiner Gleichheit gilt in Zeiten der Identitätspolitik nicht mehr ungebrochen, bedauert Boehm. Aber ist dieser Anspruch nicht per se auch eine Überforderung des Menschen?

PETRA BAHR: Es bleibt eine Forderung, natürlich, und Anspruch, sowieso. Was denn auch sonst? Menschen werden einander ja oft genug zur Zumutung. Die Würde des Gegenübers ist nicht an seinem Auftreten ablesbar. Ich jedenfalls kann mir ohne diese metaphysische Begründung den Erhalt und die Verteidigung der Würde aller nicht vorstellen. Zu schnell drängen sich andere Kalküle auf, von Nützlichkeitserwägungen über Vorstellungen von Vernunft- und Leistungsniveaus bis zu letztlich identitätspolitischen Gruppenlogiken, die ihre Kraft aus der Abwertung anderer nehmen. Kants Ethik der Menschenwürde und ihrer Unverfügbarkeit kann man aus nichts anderem herleiten. Bei Omri Boehm geht es ja sogar so weit, dass er sagt: Auch einer Versuchung, die uns Gott selbst ins Herz setzt, muss man widerstehen. Selbst ein Gott kann mich nicht zwingen, der Vernunft nicht zu folgen, indem ich einen anderen auf sein scheinbares Geheiß hin töte.

Sie spielen darauf an, dass Boehm in seinem Buch die Opferung beziehungsweise Bindung Isaaks aus Genesis 22 behandelt und in diesem Zusammenhang zu dem Schluss kommt, dass das „Beharren darauf, dass die Gerechtigkeit jede Autorität übersteigt“, eine „ganz eigene Neuerung“ Abrahams sei. Sie besteht für Boehm darin, dass „selbst diese einzig wahre Gottheit dem Moralgesetz zu unterwerfen“ sei. Und dies sei „eine geistige Innovation ganz anderer Größenordnung (…) als der Glaube an einen einzigen Gott, der in den zehn Geboten verkündet wird“ (Omri Boehm, Radikaler Universalismus, Seite 135). Boehm hat ansonsten in seinem Buch das Anliegen, die aggressive Identitätsdiskussion unserer Tage aufzubrechen.

PETRA BAHR: Ja, Boehm zieht Kant hier auf produktive Weise in die Debatten der Gegenwart. Denn nichts brauchen wir im Moment mehr als Einspruch gegen eine Vorstellung gestaffelter Würde, wie es wieder geschieht, wenn Gruppen, Kollektive, Nationen sich über andere erheben und ihre Vernichtung, ihre Entmenschlichung fordern. Leider ist Kant auch an mancher Stelle seines Werkes selbst zu einem Gruppenideologen geworden, weil er fand, dass nur der weiße Mann ein wahrhaft Aufgeklärter sein könne, der auch alle Rechte verdient, weil er sich seines Verstandes entsprechend bedienen könne. Andere, weit gereiste Zeitgenossen, haben diese Haltung schon damals kritisiert. Gleichzeitig hat der Königsberger in seinem wichtigen Traktat „Zum ewigen Frieden“ einer Vorstellung von der einen Menschheit das Wort geredet, die aktueller ist denn je. Denn ohne die Idee, dass es so etwas wie eine globale Friedensordnung geben könnte, weil die Menschheit zur Schaffung einer solchen Ordnung aus vernünftigen Gründen in der Lage sei, besteht gegenwärtig Gefahr eines Fatalismus. Nationalismus, völkisches Denken, die Verfolgung von Minderheiten scheinen sich immer mehr durchzusetzen. Davor bewahre uns Kant!

Das Gespräch führte Reinhard Mawick am 18. Februar in Hannover.

Petra Bahr

Petra Bahr (*1966) ist studierte Theologin und Philosophin und war von 2006 bis 2014 die erste Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland, leitete dann gut zwei Jahre die Hauptabteilung "Politik und Gesellschaft" der Konrad-Adenauer-Stiftung, bevor sie seit 2017 Regionalbischöfin des Sprengels Hannovers ist. Seit 2020 ist sie Mitglied des Deutschen Ethikrates.

Reinhard Mawick

Reinhard Mawick ist Chefredakteur und Geschäftsführer der zeitzeichen gGmbh.